а последняя всегда дает правильную оценку работы.

Создание и особенно внедрение комбинированных фармацевтических препаратов Левосин и Левомеколь имеют свою историю, которая обрастает все новыми, порой не всегда правдивыми сведениями. Однако не об установлении справедливости (хотя это тоже важно) пойдет речь. Цель статьи — показать пример упорного труда, измеряемого не одним годом, который заслуживает внимания и свидетельствует о том, что следует трудиться и добиваться решения намеченных задач. Ведь главная заслуга ученого состоит не только в разработке препарата, но и во внедрении его в медицинскую практику. А последний этап, как показывает жизнь, требует значительно большего труда, затрат энергии и времени, что не всегда и не всем под силу. Мы этот путь прошли, благодаря нашему упорству одолели трудности. Наш труд нельзя оценить с точки зрения материальной выгоды (ее мы не имеем), но главное — мы получили и получаем большое моральное удовлетворение: комбинированные препараты в форме мази нашли широкое применение благодаря своей эффективности как при лечении инфицированных ран, так и при других заболеваниях, не изучавшихся на начальном этапе разработки: в лечении ожогов, различных воспалительных процессов, при порезах, укусах насекомых и даже при ангине*).

Создание и особенно внедрение комбинированных фармацевтических препаратов Левосин и Левомеколь имеют свою историю, которая обрастает все новыми, порой не всегда правдивыми сведениями. Однако не об установлении справедливости (хотя это тоже важно) пойдет речь. Цель статьи — показать пример упорного труда, измеряемого не одним годом, который заслуживает внимания и свидетельствует о том, что следует трудиться и добиваться решения намеченных задач. Ведь главная заслуга ученого состоит не только в разработке препарата, но и во внедрении его в медицинскую практику. А последний этап, как показывает жизнь, требует значительно большего труда, затрат энергии и времени, что не всегда и не всем под силу. Мы этот путь прошли, благодаря нашему упорству одолели трудности. Наш труд нельзя оценить с точки зрения материальной выгоды (ее мы не имеем), но главное — мы получили и получаем большое моральное удовлетворение: комбинированные препараты в форме мази нашли широкое применение благодаря своей эффективности как при лечении инфицированных ран, так и при других заболеваниях, не изучавшихся на начальном этапе разработки: в лечении ожогов, различных воспалительных процессов, при порезах, укусах насекомых и даже при ангине*).

История разработки препаратов Левосин и Левомеколь тесно связана с началом широких биофармацевтических исследований: в середине ХХ в. это было современно и актуально, поэтому коллектив кафедры (см. фото) активно проводил исследования по изучению различных переменных фармацевтических факторов, влияющих на эффективность лекарственных препаратов в форме мазей, аэрозолей, глазных полимерных пленок, суппозиториев, эмульсий и др. Изучалось влияния вида лекарственной формы, различных вспомогательных веществ на кинетику высвобождения и биологическую доступность таких активных веществ, как антибиотики, сульфаниламиды, местные анестетики и др., их физического состояния (дисперсность, растворимость), технологических приемов (способ введения в эмульсионные системы в/м и м/в). Осваивались известные или разрабатывались новые методики определения эффективности и контроля качества лекарств, их стабильности, безвредности; исследовались структурно-механические, цитотоксические, осмотические и другие свойства лекарств и отдельных вспомогательных веществ; накапливался опыт проведения экспериментальных исследований. Нетрудно заметить, что кажущаяся разрозненность научной тематики биофармацевтических исследований, которые проводились коллективом технологов, имеет определенную направленность — изучение различных факторов, влияющих на эффективность лекарств, что оказалось весьма полезным и позволило создать прочный фундамент для разработки препаратов в различных лекарственных формах, особенно мазей, глазных полимерных пленок, суппозиториев, аэрозолей. Этот небольшой коллектив технологов в будущем дал «путевку» в большую научную жизнь 7 докторам и 11 кандидатам фармацевтических наук, а накопленный опыт значительно сократил время изучения проблемных вопросов при разработке различных лекарств, в том числе комбинированных фармацевтических препаратов в форме мазей с адресной направленностью — для местного лечения инфицированных ран. Накопившийся полезный материал требовал внедрения в практику. Начался поиск контактов с другими специалистами, прежде всего с клиницистами в области дерматологии, хирургии, офтальмологии, стоматологии и др.

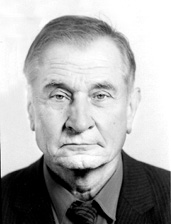

В 1974 г. произошла неожиданная встреча с заведующим кафедрой хирургии ХМАПО, доктором медицинских наук, профессором Борисом Макаровичем Даценко, который, ознакомившись с нашими разработками, проявил заинтересованность в сотрудничестве и высказал пожелание, чтобы наши встречи носили не случайный, а четко спланированный целевой характер. Так начиналась успешная работа двух коллективов: фармацевтов-технологов и хирургов по созданию и изучению комбинированных мазей для местного лечения инфицированных ран.

В 1974 г. произошла неожиданная встреча с заведующим кафедрой хирургии ХМАПО, доктором медицинских наук, профессором Борисом Макаровичем Даценко, который, ознакомившись с нашими разработками, проявил заинтересованность в сотрудничестве и высказал пожелание, чтобы наши встречи носили не случайный, а четко спланированный целевой характер. Так начиналась успешная работа двух коллективов: фармацевтов-технологов и хирургов по созданию и изучению комбинированных мазей для местного лечения инфицированных ран.

Особые трудности в научном и лечебном плане всегда представляли собой раны в 1-й фазе воспаления, характеризующиеся выраженным болевым синдромом, высоким уровнем микробной обсемененности, наличием некрозов и гнойного содержимого, а также нарушением обменных процессов в пораженных тканях. Учитывая сложный патогенез раневого процесса, перед нами стояла задача создания таких комбинированных препаратов, которые бы оказывали одновременно многонаправленное действие: антимикробное — с учетом характера возбудителя инфекции, выраженное осмотическое (сорбционное, дегидратирующее), местное обезболивающее, а также нормализующее нарушенную трофику в тканях. Такого рода препаратов для местного лечения ран в мировой практике не существовало.

Для решения этой сложной задачи необходимо было прежде всего создать творческий коллектив профессионалов — как фармацевтов, так и клиницистов, и использовать способности каждого, подчинив их единой цели. С этой проблемой легко справился Борис Макарович, талант, организаторские способности которого, а также неординарные человеческие качества и удивительная деликатность при постановке персональных заданий, я бы сказал, очаровывали, не позволяли в чем-либо отказать, а в целом способствовали решению поставленной общей задачи. Сотрудничество и дружба технологов (И.М. Перцев, Д.И. Дмитриевский, В.Г. Гунько, В.Ф. Десенко, Л.Д. Шевченко, Л.А. Христенко, А.М. Котенко, Д. Рачев, А.А. Аркуша и др.) и хирургов (Б.М. Даценко, С.Г. Белов, В.Н. Калиниченко, Т.И. Тамм, Е.Б. Дружинин и др.) формировалась и развивалась на тождестве интересов в общем и совместном деле (мы имели общую цель — создание препаратов для лечения инфицированных ран) и заинтересованности каждого исполнителя (задание на перспективу, например, выполнение докторской или кандидатской диссертации). Благодаря этому наши разработки получили новое научное развитие и практическую направленность. Увеличивалось количество исполнителей за счет других специалистов (биохимиков, микробиологов, химиков-аналитиков).

|

| Коллектив кафедры технологии лекарств (слева направо): 1-й ряд — А.И. Тихонов, В.И. Чуешов, Р.К. Чаговец, И.М. Перцев, Д.И. Дмитриевский, И.Н. Курченко; 2-й ряд — Л.Д. Шевченко, А.Д. Дейнега, В.А. Соболева, Л.А. Христенко, В.П. Павличенко, Т.В. Дегтярева, А.А. Кулеш; 3-й ряд — Л.Н. Хохлова, Н. Малахова, Н.В. Чернобровая, Л. Кураева, А.А. Асланянц, И.Е. Постольник; 4-й ряд — Л.С. Стрельников, Д. Рачев (Болгария), А.А. Аркуша, Н.Ф. Малякова (Орловецкая), В.Г. Гунько, А.М. Котенко (1982 г.) |

В результате совместных усилий, диспутов в поисках истины успешно создавался комбинированный состав препаратов. В их состав в конечном варианте были включены: антибиотик широкого действия — левомицетин; сульфаниламиды длительного (сульфадиметоксин) и короткого действия (норсульфазол); противомикробные вещества (диоксидин, йодовидон), местный анестетик тримекаин, который не терял своей активности при наличии гноя, активный модулятор обменных процессов в тканях — метилурацил. Выраженные осмотические свойства препаратов и их хорошая смешиваемость с раневым экссудатом (что очень важно при лечении гнойных ран) обеспечивались полимерами (полиэтиленгликоль 400 и полиэтиленгликоль 1500) в соотношении 8:2, которые не только очищали рану от гноя (за счет активного оттока экссудата в повязку), но и повышали активность как антибиотика (в 9 раз), так и других активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), обеспечивали определенные технологические, терапевтические (доставку АФИ в самые отдаленные участки раны, где «гнездятся» микроорганизмы) и пролонгирующие свойства препаратов в целом. На этом основании все компоненты системы выполняли роль активных ингредиентов, а лекарственную систему можно считать таковой, которая не содержит вспомогательных веществ.

Одновременно с отработкой составов лекарственных препаратов уточнялась дозировка АФИ, разрабатывались методы их качественного и количественного определения, рекомендации по применению препаратов, а также определялась оптимальная фасовка мазей. К сожалению, ряд АФИ имели сходную структуру и очень трудно поддавались количественному определению в тех комбинациях, в которых содержались в создаваемых препаратах. Эту труднейшую и важнейшую задачу, без которой было бы невозможно изучить стабильность, определить сроки годности, оформить многочисленные научно-технические документы на препараты, помог решить Дмитрий Иванович Дмитриевский благодаря своему аналитическому мышлению.

Одновременно с отработкой составов лекарственных препаратов уточнялась дозировка АФИ, разрабатывались методы их качественного и количественного определения, рекомендации по применению препаратов, а также определялась оптимальная фасовка мазей. К сожалению, ряд АФИ имели сходную структуру и очень трудно поддавались количественному определению в тех комбинациях, в которых содержались в создаваемых препаратах. Эту труднейшую и важнейшую задачу, без которой было бы невозможно изучить стабильность, определить сроки годности, оформить многочисленные научно-технические документы на препараты, помог решить Дмитрий Иванович Дмитриевский благодаря своему аналитическому мышлению.

Большие трудности испытывали и наши коллеги-хирурги при проведении доклинических исследований создаваемых комбинированных препаратов. Отсутствовали стандартные методики, которые необходимо было разрабатывать и одновременно осваивать, не было базы для проведения исследований. Сложности возникали и на этапах приобретения подопытных животных. Да разве возможно перечислить все трудности, которые самозабвенно преодолевали доцент Сергей Григорьевич Белов и ординатор Владимир Николаевич Калиниченко — они успешно справлялись с этим ответственным участком работы, который включал исследования эффективности АФИ (каждого в отдельности и в комбинации на отдельных возбудителей инфекции), а также в зависимости от способа применения мази. Разрабатывались методические рекомендации лечения гнойных ран с учетом фазы течения раневого процесса, решались другие вопросы, связанные с доклиническим изучением комбинированных мазей.

Большие трудности испытывали и наши коллеги-хирурги при проведении доклинических исследований создаваемых комбинированных препаратов. Отсутствовали стандартные методики, которые необходимо было разрабатывать и одновременно осваивать, не было базы для проведения исследований. Сложности возникали и на этапах приобретения подопытных животных. Да разве возможно перечислить все трудности, которые самозабвенно преодолевали доцент Сергей Григорьевич Белов и ординатор Владимир Николаевич Калиниченко — они успешно справлялись с этим ответственным участком работы, который включал исследования эффективности АФИ (каждого в отдельности и в комбинации на отдельных возбудителей инфекции), а также в зависимости от способа применения мази. Разрабатывались методические рекомендации лечения гнойных ран с учетом фазы течения раневого процесса, решались другие вопросы, связанные с доклиническим изучением комбинированных мазей.

Хотелось бы отметить особый энтузиазм и заинтересованность в работе нашего аспиранта Виталия Григорьевича Гунько, который успевал буквально везде, участвовал в выполнении важных и мелких текущих заданий и одновременно выполнял свою плановую работу. А она была не из легких — разработать состав многокомпонентной мази для лечения гнойных ран во второй фазе раневого процесса, что требовало новых методических подходов при выполнении стандартных этапов фармацевтической разработки и рекомендаций по ее применению. Заслуживает добрых благодарных слов наш лаборантский коллектив (В.П. Павличенко, А.Д. Дейнега, Д.Н. Жидко, В.А. Филатова, И.Л. Полякова и др.), ежедневно выполнявший огромную и разнообразную работу, которая незаметно вливалась в общие достижения. Благодаря нашей дружбе, энтузиазму и добросовестному отношению к выполнению поставленной задачи всего коллектива работа спорилась, обрастала новыми интересными научными данными.

Хотелось бы отметить особый энтузиазм и заинтересованность в работе нашего аспиранта Виталия Григорьевича Гунько, который успевал буквально везде, участвовал в выполнении важных и мелких текущих заданий и одновременно выполнял свою плановую работу. А она была не из легких — разработать состав многокомпонентной мази для лечения гнойных ран во второй фазе раневого процесса, что требовало новых методических подходов при выполнении стандартных этапов фармацевтической разработки и рекомендаций по ее применению. Заслуживает добрых благодарных слов наш лаборантский коллектив (В.П. Павличенко, А.Д. Дейнега, Д.Н. Жидко, В.А. Филатова, И.Л. Полякова и др.), ежедневно выполнявший огромную и разнообразную работу, которая незаметно вливалась в общие достижения. Благодаря нашей дружбе, энтузиазму и добросовестному отношению к выполнению поставленной задачи всего коллектива работа спорилась, обрастала новыми интересными научными данными.

Вскоре были закончены экспериментальные исследования и оформление необходимых документов для представления в Фармакологический комитет (ФК) МЗ СССР на две фармацевтические разработки под названием Левосульфометакаин (I) и Левонорсульфометокаин (II) (таблица).

| Таблица | Состав фармацевтических разработок Левосульфометакаин (I) и Левонорсульфометокаин (II) |

| АФИ | I | II |

| Левомицетин (ГФ Х, ст. 37) | 1,0 г | 1,0 г |

| Норсульфазол (ГФ Х, ст. 458) | — | 4,0 г |

| Сульфадиметоксин (ФС 42844-74) | 4,0 г | 4,0 г |

| Метилурацил (ФС 42-677-73) | 4,0 г | 4,0 г |

| Тримекаин (ФС 42-508-72) | 3,0 г | 3,0 г |

| Полиэтиленгликоль 1500 (ВФС 42-811-79) | 17,6 г | 16,8 г |

| Полиэтиленгликоль 400 (ФС 42-1242-79) | до 100,0 г | до 100,0 г |

Полученные результаты были весьма обнадеживающими и вселяли уверенность в положительное решение ФК. Ведь все представленные документы базировались на данных экспериментальных исследований и убедительно подтверждались предварительными доклиническими исследованиями.

К сожалению, наши надежды оказались преждевременными. Как стало известно спустя некоторое время, докладчик, представляющий материалы наших исследований на заседании ФК, не смог вразумительно ответить на вопрос академика С.М. Навашина «А зачем предлагается столь сложный состав мази?». Не получив аргументированного ответа, комиссия вынесла решение: «Состав мази сложен и научно не обоснован». Справедливости ради следует заметить, что в то время медицинская промышленность производила, как правило, однокомпонентные мази, особенно мази, разработанные Всесоюзным НИИ антибиотиков, которым руководил С.М. Навашин.

Отрицательное решение ФК было недостаточно аргументировано, особенно если учесть, что к тому времени уже появились положительные отзывы неофициальных оппонентов, подтверждающих, что состав мази удачный и «работает эффективно». По настоянию Бориса Макаровича мы решили обратиться за помощью к самому авторитетному в стране «арбитру» в лечении ран — Институту хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР. Собравшись с мыслями, тщательно продумав аргументы и приготовив необходимое количество образцов мази, делегация в составе Б.М. Даценко и И.М. Перцева отправилась в столицу на прием к директору института академику М.И. Кузину. Внимательно выслушав наши аргументы и жалобу на несправедливое решение ФК МЗ СССР, Михаил Ильич высказал нам свое сочувствие и напомнил о том, что решение ФК не может быть обжаловано, даже если оно не совсем убедительно. Но мы возражали, доказывали, что мазь очень эффективна, приводили примеры. Чувствовалось, что Михаил Ильич как арбитр почти был согласен с нами, его сдерживало лишь то, что ФК дважды не рассматривает материалы, о чем он снова нам напомнил. Однако мы не сдавались. И убедительные доводы Бориса Макаровича как хирурга, адресованные своему коллеге-хирургу, сделали свое дело. М.И. Кузин еще раз посмотрел состав мази, задал несколько дополнительных вопросов, вызвал руководителя клиники лечения ран профессора Б.М. Костюченка и попросил его «разобраться и подумать, чем можно помочь этим симпатичным и настойчивым харьковчанам». Так фактически положительно закончился наш вояж в столицу. Дальнейший разговор в кабинете Б.М. Костюченка вкратце свелся к тому, что, ознакомившись с нашей проблемой в целом и убедившись, что в прописи комбинированных мазей входят только разрешенные активные вещества, он попросил привезти 4–5 кг мази с целью проверки ее эффективности непосредственно на больных. Я молча наклонился и выставил мазь на приставной столик. Он удивленно улыбнулся и сказал: «Учтите, если мазь будет такой эффективной, как вы описали, мы будем дружить, а если нет — на дружбу не рассчитывайте». Обменявшись телефонами, мы распрощались.

Спустя несколько месяцев, в мае 1978 г., во время поездки на 3-й Международный симпозиум по биофармации и фармакокинетике в г. Братислава, я зашел на Главпочтамт, чтобы позвонить профессору Б.М. Костюченко. Трубку взял хирург Л.А. Блатун. Я представился и на вопрос «Какие результаты испытаний мази?» последовал ответ: «Ошеломляющие, прекрасные (!), но у нас беда — в дорожной катастрофе пострадали два генерала, срочно нужна мазь, мы уже вам звонили, заказали санитарный самолет для доставки мази…». Я прервал его взволнованную речь и сказал, что удобнее мазь передать фирменным поездом № 20 «Харьков — Москва», который прибывает рано утром, что им перезвонят сегодня вечером, как встретить посылку с мазью. Так прояснилась ситуация с результатами испытаний мази и судьба наших разработок получила положительное решение.

В целом 1978 г. был «богат» не только на огорчения. «Подопытными кроликами» в испытании «харьковской мази» (так она называлась неофициально) побывали не только генералы, но и профессор А.М. Маршак (член ФК МЗ СССР, профессор отдела микробиологии НИИ хирургии им. А.В. Вишневского), мать секретаря ФК МЗ СССР Г.А. Ульяновой, которые могли подтвердить эффективность мази не только при лечении гнойных ран, но и при прогрессирующих пролежнях и карбункулах. Они и подсказали нам выход из тупикового положения: представить на рассмотрение ФК МЗ СССР новый состав мази на водорастворимой основе и одновременно — материалы на неутвержденные мази. Проанализировав большой ранее наработанный экспериментальный материал, нами в короткий срок был представлен новый состав мази под названием Левометиколь, а одновременно — и материалы на мази Левонорсульфаметокаин и Левосульфаметакаин.

|

| С коллегами-хирургами на научно-практической конференции: И.М. Перцев, Т.И. Тамм, Б.М. Даценко, В.Н. Калиниченко (1982) |

7 июля 1978 г. ФК по внедрению новых лекарственных средств и медтехники МЗ СССР разрешил клинические изучения препарата Левометиколь в лекарственной форме мазь (в банках по 100 и 250 г и тубах по 30 и 50 г) и назначил следующие клинические учреждения: НИИ хирургии им. А.В. Вишневского АМН СССР, Центральный НИИ травматологии и ортопедии им. Н.И. Пирогова, Горьковский НИИ травматологии и ортопедии, Узбекский НИИ травматологии и ортопедии, Харьковский НИИ общей и неотложной хирургии и кафедру факультетской хирургии 1-го Московского медицинского института. 19.09.1978 г. номенклатурная комиссия ФК утвердила новое название мази — Левомеколь.

Несколько позже — 27.10.1978 г. были разрешены клинические испытания препаратов Левосульфаметакаин и Левонорсульфаметокаин, которым номенклатурная комиссия присвоила названия Левосин и Левонорсин. Поскольку в клинических условиях не выявлено существенного различия в их эффективности, в практическую медицину была внедрена комбинированная мазь под названием Левосин. Эта мазь изучалась в НИИ им. А.В. Вишневского, Всесоюзном центре хирургии АМН СССР, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, Харьковском НИИ травматологии и ортопедии им. М.И. Ситенко и других ведущих научных центрах.

Теперь перед нами возникла другая проблема — как оперативно приобрести исходные АФИ, вспомогательные вещества и материалы, наработать препараты и доставить их в короткие сроки в клинические учреждения, которые находились в Москве, Ленинграде, Риге, Горьком, Ташкенте, Харькове. А это были сотни килограммов препаратов, в то время как в учебных учреждениях отсутствовали службы, выполняющие вспомогательные работы (наработку, доставку, погрузку и т.д.). Кроме того, необходимо было обеспечить специалистов-хирургов клинических баз соответствующей документацией, проследить за ходом испытаний, чтобы результаты различных клинических баз были изложены в формате требований ФК МЗ СССР и т.д. Вот где снова был востребован в полном объеме организаторский талант Бориса Макаровича и энтузиазм всего коллектива исполнителей. Именно в это время нами проверялась справедливость слов А.В. Суворова, что самое дорогое — это время и вера в то, что труд будет достойно вознагражден. Все трудились с полной отдачей сил. Работы были выполнены своевременно, и вознаграждение за наш труд не заставило себя ждать. Все клинические научные центры подтвердили, что изучаемые комбинированные препараты Левомеколь и Левосин оказывают одновременно многонаправленное действие на основные этиопатогенетические элементы воспалительного процесса, а по своей противовоспалительной и антимикробной активности во много раз превосходят применяемые в настоящее время препараты, оказывают в 10–20 раз более выраженное и продолжительное действие, заметно сокращают сроки лечения инфицированных ран, что позволяет получить значительный экономический эффект. Подчеркивалось, что гидрофильная мазевая основа является активным компонентом, потенцирует активность действующих веществ, обеспечивает сродство к содержимому раны и пенетрацию активных компонентов в пораженные ткани, работает как «осмотический насос», очищая рану от гноя и некротических масс в короткие сроки. Специалисты-хирурги обратили внимание на то, что мази длительно «консервируют» свежую рану, препятствуя развитию гнойно-воспалительной реакции, и тем самым обеспечивают отсрочку ее первичной хирургической обработки, что было особенно ценно. Эти свойства мазей были подтверждены позже в экстремальных военных условиях в Афганистане и во время землетрясения в г. Спитак.

Имелись определенные трудности и на этапе составления и оформления научно-технической документации, прохождения и утверждения документации и внедрения разработок в производство. Если организация производства мазей на химико-фармацевтическом заводе «Красная звезда» проходила гладко (помогли налаженные ранее контакты при наработке мази для клинических испытаний), то на Горьковском химико-фармацевтическом заводе возникли затруднения, так как руководство не было заинтересовано во внедрении новых разработок, ссылаясь на отсутствие для этого производственных площадей и угрозы возможного невыполнения годового плана и неполучения премиальных. И только после длительного ознакомления с документацией, убедительными результатами клинических испытаний, а также с позитивной апробацией технологии в базовой лаборатории завода, директор А.Г. Звонов принял решение об организации производства мазей. После успешной отработки промышленного регламента и его утверждения (1985) началось серийное производство препаратов, которые вскоре заняли лидирующее положение в ассортименте лекарств этого солидного завода.

После широкой апробации препаратов Левосин и Левомеколь в медицинской практике к ним возрос интерес не только со стороны Минздрава, но и Минобороны СССР. Нашему коллективу было предложено продолжить исследования по программе союзной проблемы «Раны и раневая инфекция», тема «Разработка многокомпонентных мазей на водорастворимой основе для лечения гнойных ран». Появились и новые разработки: мазь Диоксиколь (детище энергичной, самой молодой разработчицы, нашей любимицы Тамары Ивановны Тамм ), а также мазь Метилдиоксилин, предназначенная для лечения ран во второй фазе воспалительного процесса (разработка В.Г. Гунько). Расширились экспериментальные исследования и практическое использование мазей. Их начали применять в комбустиологии, дерматологии, проктологии, косметологии. Совместно с учеными-хирургами Московской научной школы были разработаны концепция местного лечения гнойных ран, методические рекомендации, утвержденные МЗ СССР (1985) и МЗ Украины (1994).

После широкой апробации препаратов Левосин и Левомеколь в медицинской практике к ним возрос интерес не только со стороны Минздрава, но и Минобороны СССР. Нашему коллективу было предложено продолжить исследования по программе союзной проблемы «Раны и раневая инфекция», тема «Разработка многокомпонентных мазей на водорастворимой основе для лечения гнойных ран». Появились и новые разработки: мазь Диоксиколь (детище энергичной, самой молодой разработчицы, нашей любимицы Тамары Ивановны Тамм ), а также мазь Метилдиоксилин, предназначенная для лечения ран во второй фазе воспалительного процесса (разработка В.Г. Гунько). Расширились экспериментальные исследования и практическое использование мазей. Их начали применять в комбустиологии, дерматологии, проктологии, косметологии. Совместно с учеными-хирургами Московской научной школы были разработаны концепция местного лечения гнойных ран, методические рекомендации, утвержденные МЗ СССР (1985) и МЗ Украины (1994).

Комплекс работ по созданию и внедрению в медицинскую практику был высоко оценен: отмечен премиями Минобороны и Минздрава СССР, дипломами, золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР и УССР, а в 1986 г. авторский коллектив разработчиков фармацевтических препаратов для лечения ран и ожогов был представлен на соискание Государственной премии СССР в области науки и техники (однако вследствие случившейся аварии на Чернобыльской АЭС подведение итогов всех конкурсов было приостановлено). Препараты Левосин, Левомеколь и Диоксиколь стали брэндами на всем постсоветском пространстве. Некоторые разработки (аэрозоль Эрмизоль) побывали даже в космосе. Фрагменты исследований, касающиеся разработки и изучения эффективности комбинированных мазей, докладывались на различных конференциях, съездах, международных симпозиумах; освещались в печати.

Но самым приятным и ценным вознаграждением для разработчиков были многочисленные положительные отзывы и благодарности больных. Для этого стоило трудиться!

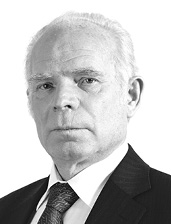

Необходимо отметить, что в продвижении и внедрении научных разработок в медицинскую практику важное место занимает и позиция руководителей учреждений, где выполняется и внедряется научная разработка. 65-летний стаж работы в вузе позволяет сделать вывод, что без активной поддержки коллектива, ректората и лично ректора НФаУ, академика НАН Украины, профессора Валентина Петровича Черных, ректора ХМАПО профессора Николая Ивановича Хвисюка мы не получили бы столь ощутимых результатов. Их понимание и постоянное внимание к развитию научных школ и повышению имиджа руководимых ими учреждений, личный пример высокого служения этому делу обязывают нас работать и заботиться о дальнейшем развитии науки, авторитета вузов, фармации и медицины.

Только благодаря совместному труду дружной профессиональной команды энтузиастов фармацевтов, клиницистов, микробиологов, биохимиков и химиков-аналитиков, колоссальной энергии и упорству в достижении поставленной цели, поддержке и пониманию руководства были созданы и 30 лет успешно «живут» на фармацевтическом рынке комбинированные препараты Левосин и Левомеколь. С благодарностью следует подчеркнуть, что только один производитель этих препаратов (ХФЗ «Красная звезда») отдал дань труду разработчиков, указав на упаковке: «Разработка НФаУ». Надеемся, что и далее они будут занимать достойное место в арсенале лечащих врачей и домашней аптечке каждой семьи.

Список использованной литературы

заслуженный профессор НФаУ.

Фото предоставлены НФаУ

Коментарі

Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим